Il concetto di baricentro è strettamente collegato alla fisica dei solidi sia per la loro staticità che per la meccanica del movimento. In ambedue i casi il baricentro, quale punto di equilibro delle forze messe in gioco, è quello che garantisce stabilità ed equilibrio. Per cui la situazione di equilibrio di un corpo è suscettibile di variare con lo spostamento del baricentro, qualora le forze statiche applicate al corpo cambino di posizione o di intensità. Il baricentro segue la sorte di questi cambiamenti o in un nuovo equilibrio o squilibrandosi drammaticamente. Poiché questo blog non mira ad essere un trattato di fisica, pochi concetti sono più che sufficienti.

Se allarghiamo il concetto di equilibrio fisico a quello di armonia (o disarmonia), applicato all’arte scultorea, ogni artista sa che qualunque sia la forma che intende dare alla materia grezza dovrà sempre mantenere stabile il centro di forza affinché l’opera abbia una stabilità statica. Cosa che raggiunge con la precisione con cui si stabilisce il suo baricentro.

Nell’arte pittorica le cose cambiano leggermente. Anche se non si può parlare di baricentro in senso stretto per l’artista è fondamentale ricercare il fuoco dell’immagine attorno al quale si sviluppa l’intero modello prospettico. Il maestro della prospettiva nel Rinascimento italiano è generalmente considerato Filippo Brunelleschi, che insieme a Leon Battista Alberti, sviluppò la prospettiva lineare, una tecnica rivoluzionaria per la rappresentazione dello spazio tridimensionale su una superficie bidimensionale.

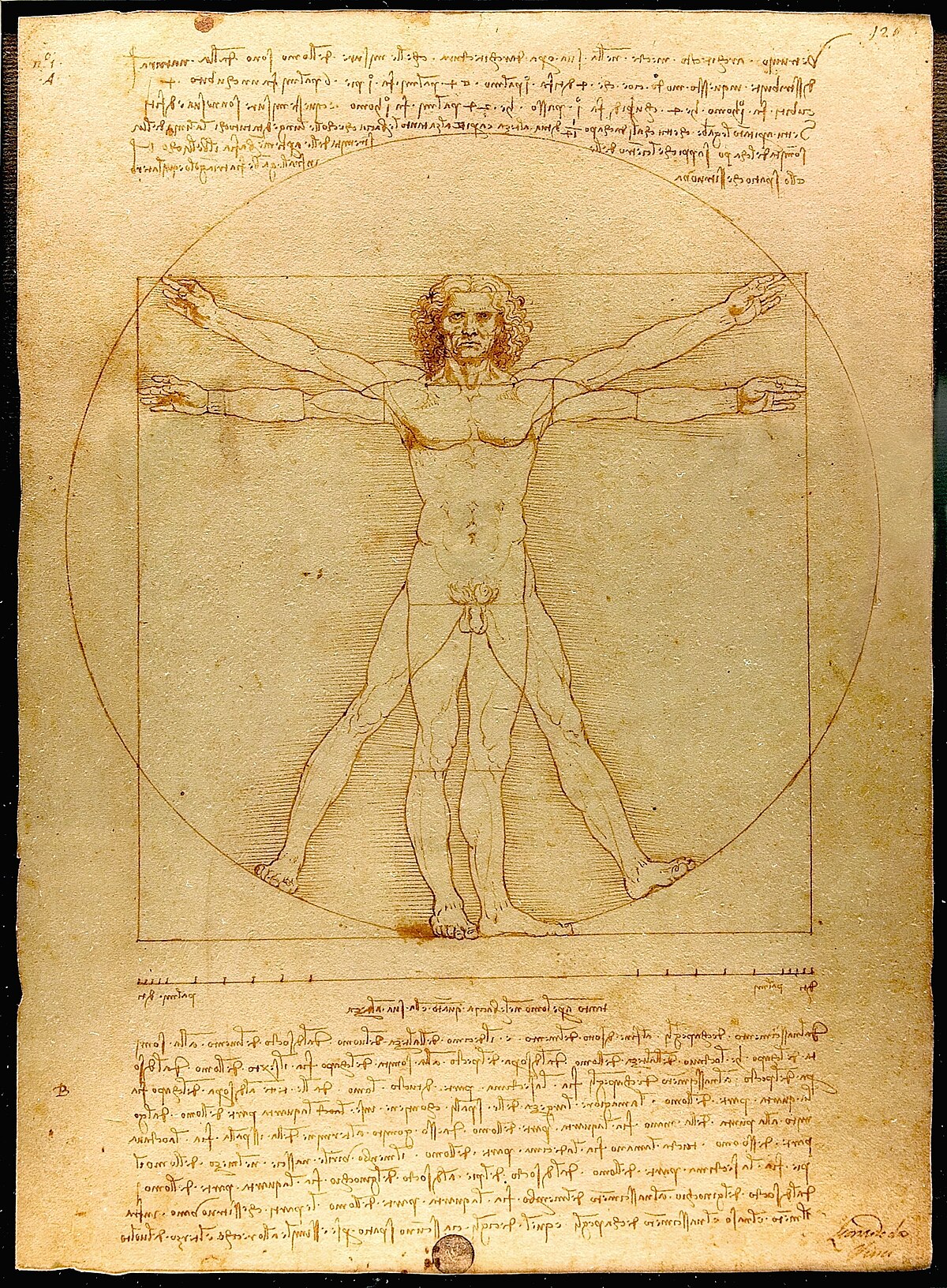

Con la rappresentazione grafica dell’uomo iscritto in un cerchio ed un quadrato, Leonardo da Vinci ha voluto rappresentare (e correggere quanto affermato dall’architetto romano Vitruvio, 27-23 a.C.) quale fosse il reale centro della figura umana. Per Vitruvio, l’ombelico è il naturale centro del corpo umano, mentre è uguale la distanza tra piedi e sommità della testa e quella tra le punte delle dita delle due mani. Sempre secondo Vitruvio, la testa misura un ottavo del corpo umano, il piede un sesto, l’avambraccio un quarto e così anche il petto. Tuttavia, ciò che ci colpisce è l’esigenza di Leonardo (e di Vitruvio) di trovare un ipotetico centro di gravità dell’uomo.

Da questo punto si svolge la mia riflessione. E per proseguire è necessario allargare ulteriormente il discorso al concetto di equilibrio in senso psicologico-esistenziale trascinando nel ragionamento verso un concetto di baricentro ideale applicato ai singoli e alle collettività.

Quando il singolo o le collettività rispondono ad equilibri esistenziali stabili sta a significare che le forze in gioco concorrono sul baricentro potenziando l’equilibrio del sistema. Ovviamente, di converso, ogni disarmonia tra di esse si riverbera in una catena di squilibri talvolta irrecuperabili. Vediamo alcune di queste forze:

- I valori condivisi e l’adesione ad esse da parte delle comunità e dei singoli.

- La struttura sociale, le sue regole (famiglia in primis) e il loro rispetto.

- I processi educativi coerenti con i valori (onesta, lealtà, coraggio).

- Una visione dell’uomo unica e condivisa (che non comprende la liquidità dell’identità sessuale).

- Il valore della persona umana e il suo rispetto, la sacralità della vita.

- Principi etici universalmente riconosciuti (vita nascente e fine vita).

- La stabilità e il rispetto delle regole di coesistenza delle diverse comunità nazionali.

- Il valore supremo della verità e la ripulsa della menzogna e del suo uso.

Certamente sono ancora molti i fattori che potrebbero concorrere a stabilizzare o destabilizzare gli equilibri e quindi il baricentro. Per il momento accontentiamoci di questi.

Destabilizzare il baricentro, se esula dalla dimensione ludica infantile, significa che non ci sarà mai un equilibrio euristicamente valido da avere la certezza dell’istante presente o di rendere credibile una qualunque proiezione verso il futuro. La fluttuazione di questi punti di gravità genera una catena di pericolose incertezze.

Fino al secolo scorso vi erano delle certezze indiscutibili che contribuivano a rendere stabili le relazioni e il concetto stesso di equilibrio delle comunità e anche quello psicologico dei singoli. Da questa visione è inevitabilmente emerso il concetto di devianza, tanto utile in tutti gli ambiti, per definire anche il concetto stesso di normalità e di patologia, sia in senso sociale che psicologico.

La mancanza di un centro di gravità stabile esclude anche l’esistenza stessa di una devianza per cui tutto diventa normale compreso il gioco pirotecnico del coesistere del tutto e del contrario di tutto.

L’ideologia relativistica imperante nel mondo moderno ha fatto impennare l’individualismo sia delle persone singole che dei sistemi. La tirannia dell’Io intrisa di delirio di onnipotenza non solo impedisce l’armonizzazione delle diversità (che di per se sono una risorsa), ma addirittura porta il tutto verso una catena di collisioni brutte e disarmoniche come se fossero immagini di un caleidoscopio mal costruito

Non possiamo non concludere che questa umanità occidentale sia tragicamente senza un baricentro. Quello che poteva sembrare un punto di forza in un certo momento storico, non lo sarà più un decennio più tardi trascinando con sé squilibri dalle nefaste conseguenze. Quelle più visibili sono sul piano geopolitico con il susseguirsi di conflitti e di relazioni distoniche tra le nazioni, con il prevalere della forza sulla ragione ed il dialogo, fino ad arrivare all’espressione del potere basato sul genocidio e la sopraffazione. Il tutto generato dall’abuso sconsiderato della menzogna per arrivare a giustificare l’ingiustificabile. L’apoteosi della stoltezza dell‘uomo è illudersi che sulla menzogna si possa costruire qualcosa si stabile. Nel suo delirio non si rende conto che non c’è nulla di più effimero di quanto viene prodotto sulla non verità.

Per concludere mi rifaccio all’espressione grafica del punto di equilibrio e/o del centro di gravità, che esprime in maniera sintetica la traiettoria e l’obiettivo che si vuole raggiungere: il mirino. Il mirino rappresenta l’immagine paradigmatica del target, ed è sempre rappresentato da una “croce” il cui centro è il focus su cui devono concorrere tutte le forze in gioco e le abilità di gestirle con perizia.

E’ doveroso concludere questa mia brevissima riflessione invocando la terza (ma non meno importante) dimensione dell’uomo quella spirituale/religiosa. In questo senso come credenti, sappiamo e concordiamo sul fatto che la Croce di Cristo vada molto oltre la semplice coincidenza prospettica. Nel centro della Croce convergono tutti quei fattori che ho citato all’inizio e che elevano la visione dell’uomo, ispirata all’antropologia cristiana, come il più altro profilo in cui l’umanità di ogni tempo possa riconoscersi. Non solo, ma diventa una eccezionale sintesi di tutta la parte migliore dell’umanità, il massimo principio equilibratore a cui oggi si possa aspirare. Il mondo moderno ha escluso dal suo orizzonte questa dimensione perdendo uno dei principali punti di forza e di equilibrio per il presente e per il futuro. Nel 2000 organizzammo un Convegno presso la Pontificia Università Lateranense sul tema: “Gli dèi morti diventano malattie”. Parteciparono milleseicento persone: psicologi, teologi, religiosi, religiose. Il punto su cui dibattemmo, e su cui concordammo tutti, fu che l’assenza di Dio nel singolo e nella collettività conduce a mortali squilibri (fa perdere il baricentro) e genera persino malattie. A distanza di venticinque anni possiamo dire che questa frase di Carl Gustav Jung si è rivelata vera profezia. Lo vediamo in particolar modo oggi, tempo in cui ne paghiamo le conseguenze.